技法紹介

ガラス

珪砂という原料を高熱の窯で熔かして形を作り、模様を削り出します。

-

吹きガラス

高温の窯で熔かしたガラスをステンレスのパイプ(竿といいます)の先に巻きつけ、息を吹きこんで風船のようにふくらませて形を作ります。形を作り上げたあとは、徐冷窯の中でゆっくりさましてできあがります。

-

切子(カットガラス)

回転するグラインダーにいろいろな形の砥石やダイヤモンドホイールをつけて、器の形に作ったガラスの表面に押し当てて、幾何学模様や曲線を削り出します。細かい砥石で模様を整え、みがきあげて完成します。江戸切子、薩摩切子が知られています。

-

グラヴィール

器の形に作ったガラスの表面を、銅板をつけた小型のグラインダーを回転させて、油と砂をまぜた研磨剤をつけながら、模様を彫ります。植物や動物など、自由に彫ることができます。

-

パート・ド・ヴェール

粘土で作品の形を作り、さらに、石こうで型をとります。原料のガラスの粉を特殊なのりで練り、この石こう型に入れて焼きます。

-

エナメル絵付け

器の形に作ったガラスの表面に、エナメルの絵の具で模様を描きます。600度くらいの低い温度の電気炉の中で焼きつけます。エナメルは焼くと表面がつややかになります。

七宝(しっぽう)

金属で作られた形にガラス質の釉薬で模様をつけて窯で焼きつけます。

-

有線七宝

帯状の銀線を立て、色の境目を区切る方法です。七宝作品の基本的な作りかたです。

-

省胎七宝

有線七宝と同じ方法で作り、最後に器の銅の部分を酸で溶かして表面の七宝部分だけ残して作ります。七宝では、器のもとになる金属の部分を胎といいます。この技法は、胎を省く七宝という意味で省胎七宝という名前がつけられています。

-

泥七宝

光沢のない泥のように見える不透明の七宝です。

色の境目を区切るのは、銀線ではなく真鍮線を使います。

截金(きりかね)

金箔を線や四辺形に細かく切って接着剤ではりつけ模様をつくります。

砡(ぎょく)

模様がある瑪瑙や、水晶などのかたい石を削って形を作ります。

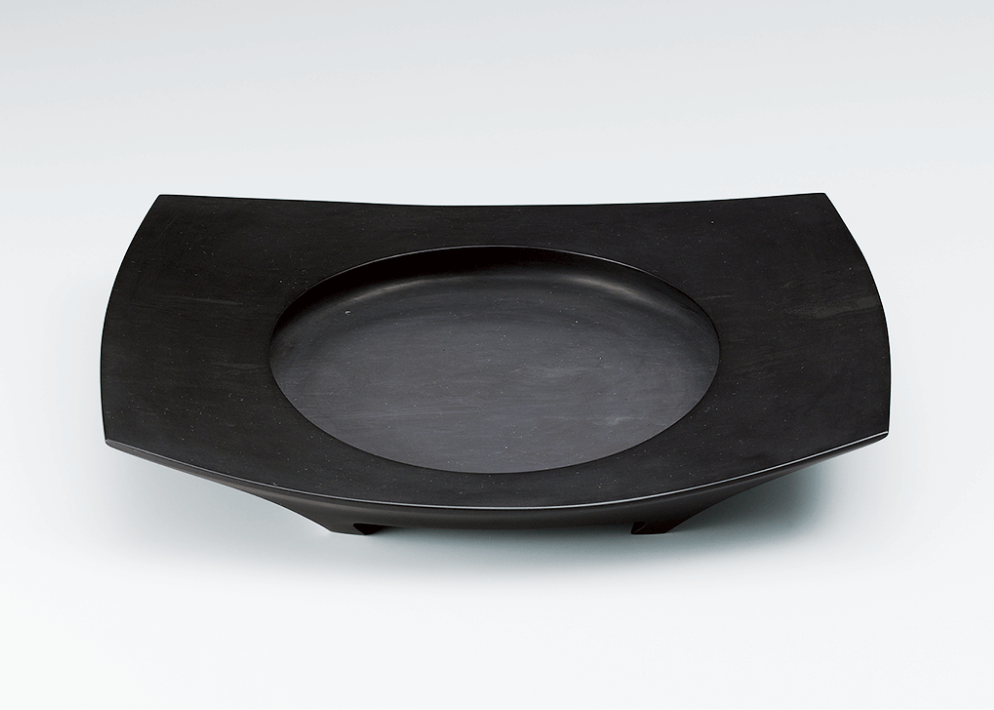

硯(すずり)

もとになる石をノミで硯の形に彫り出し、砥石でみがいて蝋や漆を塗って仕上げます。

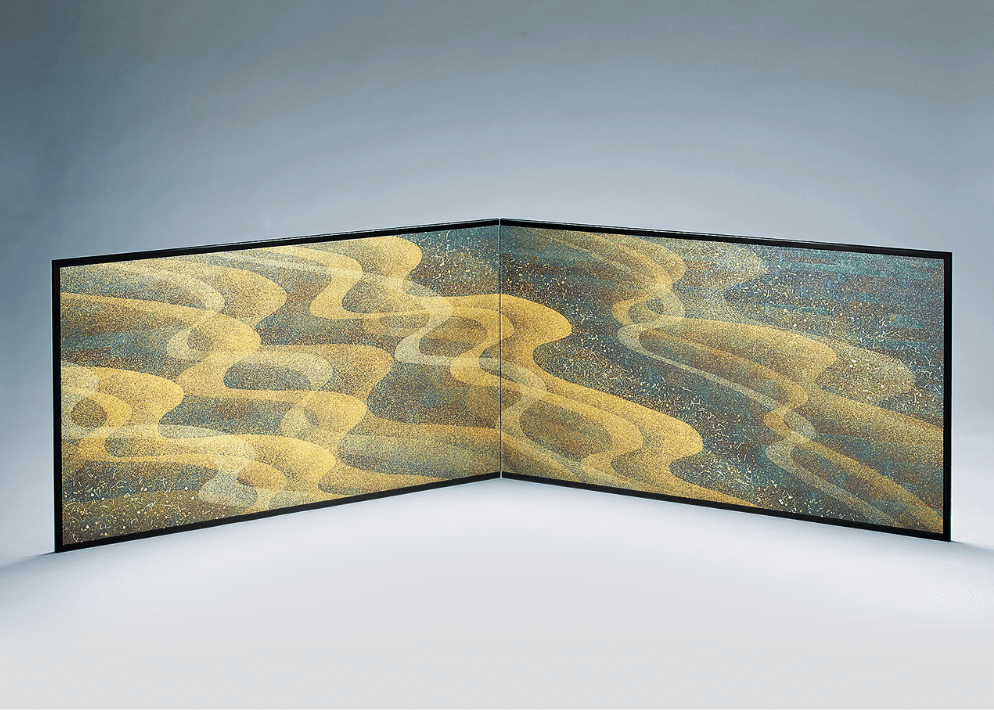

砂子(すなご)

細かく粉状にした金箔を紙に蒔き模様を描きます。

-

出典:「伝統工芸ってなに?-見る・知る・楽しむガイドブックー」公益社団法人日本工芸会東日本支部編・芸艸堂発行